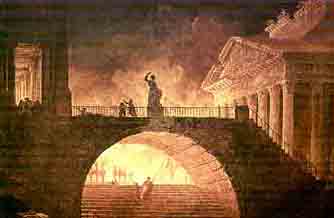

| Roma,

fino dai primi anni della sua origine, per limitare il danno

degli incendi ed ostacolare il loro propagarsi,

stabilì che le abitazioni sorgessero distaccate le une dalle

altre.  Tale

disposizione col trascorrere degli anni e col crescere della popolazione

andò in disuso e ben presto si ebbero veri e propri quartieri

con agglomerazioni di case di

tre

o quattro

piani ("Insulae")

costruite in gran parte con strutture in legname, vicine a magazzini

di merci e di cereali, separati da strade strette e tortuose in

cui venivano costipate e compresse numerose famiglie. Tale

disposizione col trascorrere degli anni e col crescere della popolazione

andò in disuso e ben presto si ebbero veri e propri quartieri

con agglomerazioni di case di

tre

o quattro

piani ("Insulae")

costruite in gran parte con strutture in legname, vicine a magazzini

di merci e di cereali, separati da strade strette e tortuose in

cui venivano costipate e compresse numerose famiglie.

Alla

presenza di materiali facilmente infiammabili si aggiungeva,

nei luoghi dei sinistri, la costante mancanza di acqua, nonostante la

presenza in città di diversi e maestosi acquedotti, che ve ne

portavano grandi quantità. Non esistevano, infatti, colonne montanti

di acqua che la portassero oltre il piano terreno e quando un incendio

scoppiava a quei livelli era molto difficile che pochi orci o catini

potessero bastare a domarlo.

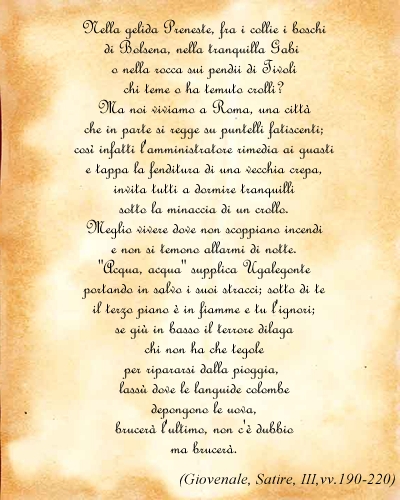

Di

questa situazione ci parla anche Giovenale in una delle sue satire:

Si

ebbero così frequenti e gravi incendi. Tra questi

grandi roghi, che  culmineranno

nel famoso e catastrofico incendio sviluppatosi nell'anno 64 d.C. sotto

l'imperatore Nerone (54-68

d.C.) e

nell'altro non meno distruttivo, avutosi durante il principato di Commodo

(128-195 d.C.), la vita a Roma era un fiammeggiare quotidiano di roghi

minori. culmineranno

nel famoso e catastrofico incendio sviluppatosi nell'anno 64 d.C. sotto

l'imperatore Nerone (54-68

d.C.) e

nell'altro non meno distruttivo, avutosi durante il principato di Commodo

(128-195 d.C.), la vita a Roma era un fiammeggiare quotidiano di roghi

minori.

Tutte queste concause indussero i romani a istituire

la prima organizzazione per prevenire e combattere gli incendi con la

istituzione dei Triunviri nocturni

o capitoles che vigilavano durante la notte

i pericoli del fuoco avendo a loro disposizione una compagnia di schiavi

famiglia pubblica, dislocata lungo le mura

della città e presso le porte, alla quale spesso si aggiungevano

famiglie privatae organizzate dai cittadini

e che accorrevano prestando l'opera loro gratuitamente o a pagamento.

I triunviri nocturni nell'anno 289 a.C. divennero

veri e propri Magistrati.

|

L'Imperatore

Cesare Ottaviano Augusto nel riordinamento generale

dei servizi pubblici  (anno

6 d.C.) comprese anche quello relativo allo spegnimento degli incendi

con la istituzione della Militia Vigilum,

forte di 7000 uomini agli ardini di un capo supremo Praefectus

vigilum, personaggio dell'ordine equestre, di carattere

militare, con giurisdizione civile e penale, coadiuvato da un luogotenente

col titolo Subraefectus. (anno

6 d.C.) comprese anche quello relativo allo spegnimento degli incendi

con la istituzione della Militia Vigilum,

forte di 7000 uomini agli ardini di un capo supremo Praefectus

vigilum, personaggio dell'ordine equestre, di carattere

militare, con giurisdizione civile e penale, coadiuvato da un luogotenente

col titolo Subraefectus.

Tanto il Prefetto quanto il Sottoprefetto dei vigili avevano a loro

disposizione dei Segretari (commentarieuses)

per la redazione del diario del Corpo, dei sottufficiali (corniculorius)

e delle ordinanze (beneficiari).

Questa Milizia ebbe il duplice incarico della prevenzione e spegnimento

degli incendi e del mantenimento della sicurezza della città.

I

7000 uomini erano raggruppati in 7 coorti, (VII  Cohortes

vigilum), acquartierate in sette caserme chiamate Castra

e in sette posti di guardia chiamati Excubitoria,

in modo che ciascuna delle XIV regioni, nelle quali era divisa la città,

aveva un posto di soccorso; in tal modo i Romani fino dall'anno 6 dopo

Cristo avevano adottato il decentramento dei servizi di soccorso per

ridurre al minimo lo spazio di tempo necessario per iniziare lo spegnimento

degli incendi. Cohortes

vigilum), acquartierate in sette caserme chiamate Castra

e in sette posti di guardia chiamati Excubitoria,

in modo che ciascuna delle XIV regioni, nelle quali era divisa la città,

aveva un posto di soccorso; in tal modo i Romani fino dall'anno 6 dopo

Cristo avevano adottato il decentramento dei servizi di soccorso per

ridurre al minimo lo spazio di tempo necessario per iniziare lo spegnimento

degli incendi.

Ogni coorte aveva 1000 uomini Vigiles dipendenti

da un Tribuno, da 7 Centurioni e da vari sottufficiali principales

con funzioni determinate.

Inoltre vi erano 4 medici e un certo numero di infermieri aides;

il Tribuno aveva un addetto alla sua persona secutor

e ogni Centurione poteva essere sostituito o aiutato da un graduato

optio.

In ogni coorte vi erano: i trombettieri (bucintores)

per dare i segnali gli specialisti per i servizi vari e cioè

gli addetti alle pompe e alle prese d'acqua (siphonarii

e aquari), i

portatori di materassi di salvataggio (emitularii),

gli addetti ai bagni (balneari), gli addetti

ai magazzini (horrearii), un alfiere (signifero

vexillarius) che portava il gagliardetto e un ministro

del culto (victimarius).

Per lo spegnimento degli incendi i Vigili avevano un materiale vario

costituito da pompe, sifoni, tubi di cuoi o di legno, recipienti per

l'acqua (hamac) secchi di  giunchi

spalmati di pece; pertiche (perticae) scale

(scalae), corde (funes),

copertoni (centones), sacchi di sabbia, pelli

di animali imbevute di acqua o di aceto o spalmate di vertiolo; materassi,

ramponi, martelli; zappe, seghe; roncole; ecc.

Inoltre dagli scritti di Vitruvio ci viene tramandata l’invenzione

di una macchina detta Antlia che serviva per mettere in pressione l’acqua

nei tubi permettendo di raggiungere anche i piani elevati. giunchi

spalmati di pece; pertiche (perticae) scale

(scalae), corde (funes),

copertoni (centones), sacchi di sabbia, pelli

di animali imbevute di acqua o di aceto o spalmate di vertiolo; materassi,

ramponi, martelli; zappe, seghe; roncole; ecc.

Inoltre dagli scritti di Vitruvio ci viene tramandata l’invenzione

di una macchina detta Antlia che serviva per mettere in pressione l’acqua

nei tubi permettendo di raggiungere anche i piani elevati.

L'Imperatore Claudio istituì

una VIII coorte di Vigili a Ostia, ove si ammirano ancora oggi i resti

di una vasta caserma presso il Teatro, con un distaccamento a Porto

per proteggere i grandi magazzini del Porto Claudio e della darsena

Traiana.

In seguito gli Imperatori estesero e migliorarono il numero delle coorti

si era elevato a 38 con 16.000 uomini.

Dai grafiti che esistono tuttora sui muri della caserma della VII coorte

al Viale del Re risulta che i vigili erano incaricati anche della pubblica

illuminazione fatta con fiaccole di sego (sebaciaro)

la cui origine rimonta probabilmente all'epoca dell'impero di Antonino

Caracalla (210-215 d.C.).

La Militia Vigilum seguì le sorti della

decadenza dell'impero specialmente dopo il trasporto della capitale

a Costantinopoli. |